「福岡ハカセと恐竜博士が紐解く、『せいめいのれきし』とセンス・オブ・ワンダー」

2025年4月26日、虎ノ門ヒルズフォーラムで開催されたトークイベントの様子をかいつまんで紹介します。

まず、司会者から本日の趣旨として「火の鳥」を通して見つめる、科学と文学の接点として、生命哲学について存分に語り合っていただくとのアナウンスがありました。続いて福岡伸一先生から「火の鳥展」の趣旨や概要について説明いただきました。また、昆虫少年だった手塚治虫が採集したチョウのスケッチ(一つ一つ種同定ができる)と、それに対応する福岡先生採集のチョウ標本の説明などもありました。その後の進行は、主に福岡先生の問いかけに対し真鍋先生が答えたり解説したりする流れになりました。

父・真鍋博と手塚治虫の交流

真鍋先生から、小松左京、手塚治虫と真鍋博(当時一世を風靡した未来志向のイラストレーター)が一緒にうつった写真や、手塚のマンガに真鍋博氏をモデルにしたコメンテーターが登場しているコマの紹介、真鍋先生自身も手塚治虫に会ったことがある(鉄腕アトムを100万馬力にしてくださいと直訴→手塚先生に苦笑いされた)などの思い出話が披露されました。

「火の鳥」をどう思っていたか

真鍋先生:今振り返ってみると、こんなにダイナミックなストーリーだったということに魅力を感じる。

福岡先生:小学5年生の時に鳳凰編に出会い、漫画でこんなに深い、哲学的な問いがされていることに非常にショックを受けたし、問の大きさが後々まで心に残った。

古生物学者から見て、火の鳥とは一体何なのか

これはエピデクシプテリクスという中国ジュラ紀中期(1億6千万年前)から見つかった羽毛恐竜。嘴の先から尾の先まで45㎝くらい。これが火の鳥の起源という気は全くない。今回火の鳥を読み直して気づいたのだが、火の鳥がまたヒナになって甦ってくるというシーンがあるが、尾から伸びている長い飾り羽がこんなヒナからある。これは大人になって成熟することと関係ないのかもしれないと気づいた。エピデクシプテリクスは特に尾羽が長くきれいに伸びているのが特徴。そんなつながりから火の鳥を思い出した。

化石から色がわかるようになった経緯

福岡先生:こんな1億6千万年前の化石から、どうやって鮮やかな色が推定できるようになったのですか

真鍋先生:エピデクシプテリクスは、この子は完全に色がわかってないので、想像。サイトや図鑑により全く異なる。色がわかっているものは、メラニン色素に関連したメラノソームという組織が残っていて、その粒々の形、丸いや細長いや、その並ぶ密度によって、2010年頃からわかるようになった。

せいめいのれきし 改訂版 について

福岡先生:1964年ごろできたが、その後わかってきたことがあり、少し補注を入れた方がいいということで、新しい恐竜学の視点から改訂版を出されたものだが、どういうポイントが古くなっていて改訂しなければならなかったのでしょうか。

真鍋先生:2014年頃、岩波書店からこの本がサイエンスの教材として読むと内容が古すぎて、図書館によっては貸し出さないところも出ている。―せっかくの名作、もったいない→改訂

絵は直せないので、最低限、文章は直す。恐竜は絶滅→鳥に進化した一部の恐竜を除き、博物館でしか見られないに。冥王星が準惑星になった→さりげなく消す

恐竜絶滅はゆっくりか

真鍋先生::隕石衝突により地球環境がガラッと変わり、破片が大気中に舞い上がり、当時30℃くらいあった気温が2℃くらいに下がり、2年間くらい太陽光線が届かず、植物が光合成できなくなってしまう。動物・植物の絶滅の中、少ない餌で過ごせる小動物が生き残った、小さい哺乳類や鳥類が生き残ったことを改訂版に押し込めたというところです。

手塚治虫が描いた進化のやり直しについて古生物学者からの視点

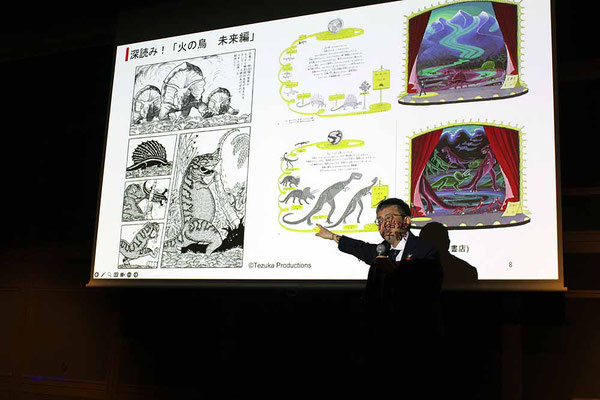

化石は柔らかい部分はなかなか残ってくれないので、もっと豊かな生態系があったはず。その後、単細胞の時代からの説明)、三葉虫、ウミサソリ、四肢動物の陸上進出、メガネウラ(石炭紀)など、手塚治虫の絵とせいめいのれきしの絵を対比して説明が続く。

中生代になると、恐竜好きからすると、もうちょっと時代考証とか…手塚先生の絵ではアロサウルスみたいな恐竜がエダフォサウルスの帆をのこぎりに使って竜脚類の尾を切るシーン。実際にはエダフォサウルスは古生代ペルム紀、恐竜がまだ生まれていない時代のものなので、そういったものが共存するのはいただけない。アパトサウルスがいたりステゴサウルスがいたり、まぜている。

進化のやり直し 同じ環境要因で同じ進化は起きるか

福岡先生:このあとナメクジが地上を制覇して、ナメクジ同士が争って自滅してしまう、進化の袋小路のストーリーが描かれている。その辺は面白い。私は環境要因が同じでも必ずしも同じ進化が起きたとは言えないと思うが、その辺は何か考察がありますか

真鍋先生:もしかしたら、先ほどのシーン、手塚先生は三畳紀・ジュラ紀・白亜紀の流れをご存じの上で、それが狂っているからあの子たちが一緒に出ているシーンを描いたのかもしれない

このあと、イェール大学に展示されているアーケロン標本の話題から、マーシュとコープの化石戦争、真鍋先生の師、オストロム先生の業績(恐竜温血説、恐竜から鳥は進化した)と真鍋先生がその門を叩いた頃のオストロム先生の実際。

1970年万博の話題 福岡先生・真鍋先生それぞれご自身の思い出、手塚治虫・真鍋博の参画について

2025年万博で福岡先生が手掛けた、いのち動的平衡館の紹介と、多岐にわたる話題が続きました。

会場からの質問は、科博での真鍋先生の講演に対するものとは、また違った角度からのものでした。

展覧会タイトル:手塚治虫「火の鳥」展

ー火の鳥は、エントロピー増大と抗う動的平衡=宇宙生命の象徴ー

会期:2025年3月7日(金)~5月25日(日)※会期中無休

会場:東京シティビュー(六本木ヒルズ森タワー52階)

詳細は、公式サイトをご覧ください。